仏像の持ち物のことを持物(じもつ/じぶつ)といい、その一つひとつには重要な意味が込められています。

これらの持物の種類とはたらきについて、イラストを交えながら、やさしく解説していきます。

「千手観音の持物」については、千手観音とは > 持ち物にて解説しています。

1.代表的な持物

(1)蓮華

蓮華

泥の中でも美しい花を咲かせる蓮華(れんげ)は、けがれのない清らかな心を人びとに示しています。

つぼみが閉じているものと花が開いているものがあり、菩薩の多くが持ちます。

明王や天部が持つこともあります。

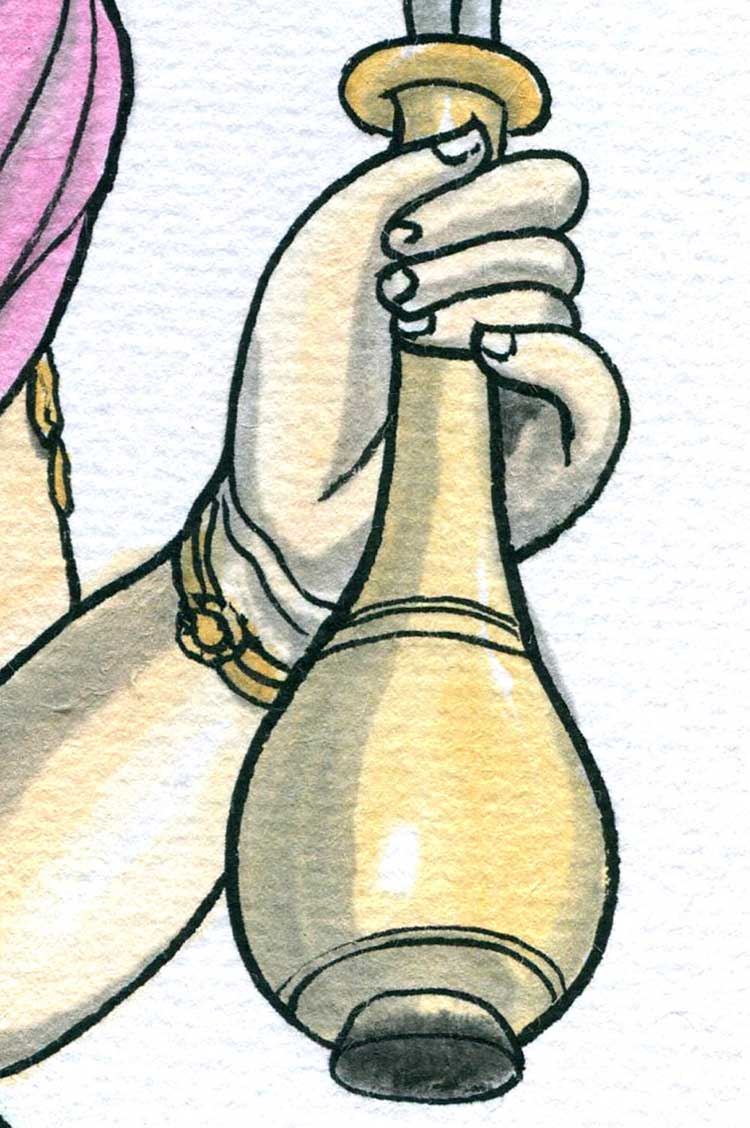

(2)水瓶

水瓶

花瓶のような形をした持物を、水瓶(すいびょう)といいます。

この中には人びとの願いをかなえる「聖なる水」が入っており、いくら使っても減らないといわれています。

水瓶は菩薩に特有の持物であり、単独で持つこともあれば、蓮華をさして持つこともあります。

(3)薬壺

薬壺

丸い形をしたふたつきのつぼを、薬壺(やっこ)といいます。

薬師如来に特有の持物であり、あらゆる病や苦しみを癒やす「万能薬」が入っています。

水瓶の「聖なる水」と同様、万能薬もいくら使っても減らないといわれています。

(4)宝珠(如意宝珠)

宝珠

玉ねぎ(桃)のような形をした持物を、宝珠(ほうじゅ)といいます。

正式な名前を如意宝珠(にょいほうじゅ)といい、人びとのあらゆる願いをかなえるはたらきがあります。

(5)錫杖

錫杖と宝珠

先端にいくつかの輪がついた長いつえを、錫杖(しゃくじょう)といいます。

地面を突くと「シャリン」と音が鳴り、悪を追いはらうとされています。

人びとを救うために世界をめぐり歩く地蔵菩薩が宝珠とセットで持っていることで有名。

2.恵みをもたらす持物

(1)法輪(輪宝)

法輪

車輪のような形をした光り輝く輪を、法輪(ほうりん)といいます。

輪宝(りんぽう)、宝輪(ほうりん)ともよばれます。

煩悩(欲望や迷いの心)を消し去るとともに、車輪が勢いよくまわるようにお釈迦さまの教えを広めるはたらきをします。

宝珠とセットで持つのが基本。

(2)宝塔

宝塔

手のひらサイズの小さな塔を宝塔(ほうとう)といい、中にはお釈迦さまの骨が入っています。

財宝が入っているともいわれ、福の神である毘沙門天が持ちます。

菩薩やほかの天部が持つ場合もあります。

(3)羂索

羂索

くるくると巻いた状態で手に持つ縄を、羂索(けんさく/けんじゃく)といいます。

カウボーイの持つ「投げ縄」に似ており、人びとを救い上げることも、悪い者を縛りつけることもできます。

(4)金剛鈴

金剛鈴

金剛杵の片方に鈴をつけた持物を、金剛鈴(こんごうれい)といいます。

先端の刃の数によって、独鈷鈴(とっこれい)・三鈷鈴(さんこれい)・五鈷鈴(ごこれい)と呼び名が変わります。

振ると「リンリン」と澄んだ美しい音が鳴り、仏たちを喜ばしたり、修行者を励ましたりします。

主に明王が持ちます。

(5)数珠(念珠)

数珠

葬儀や法要でおなじみの、小さな玉がたくさん連なった道具を、数珠(じゅず)または念珠(ねんじゅ)といいます。

正式な玉の数は「108」であり、人間のもつ108の煩悩(欲望や迷いの心)を断ち切るとされています。

菩薩が持ちます。

(6)経巻

経巻

お経が書かれた円筒形の巻物を、経巻(きょうかん)といいます。

経巻にはお釈迦さまの教えがまとめられており、これを手に持つことによって釈迦の智慧を人びとに示しています。

3.悪を退散させる持物

(1)宝剣

宝剣

剣は本来ならば、敵を攻撃するために使われます。

しかし、仏が持つ宝剣には真実を見抜くための智慧が込められており、この智慧の力で煩悩(欲望や迷いの心)を断ち切ります。

(2)宝棒(如意宝棒)

宝棒

先端に宝珠のついた棒を、宝棒(ほうぼう)または如意宝棒(にょいほうぼう)といいます。

孫悟空が如意棒で敵をはらいのけるのと同じように、宝棒も悪を追いはらうとされています。

また、あらゆる願いをかなえる宝珠がついていることから、富や幸運をもたらすはたらきもあります。

(3)金剛杵

五鈷杵

きねに似た形の取っ手の両端に「丸みを帯びた刃」がついた持物を、金剛杵(こんごうしょ)といいます。

刃の数によって、独鈷杵(とっこしょ)・三鈷杵(さんこしょ)・五鈷杵(ごこしょ)と呼び名が変わります。

もともとは古代インドの神さまが持つ武具でしたが、密教という教えが登場してからは、明王も金剛杵を持つようになりました。

密教(みっきょう)とは

仏教とヒンズー教が融合して生まれた、不思議な宗教。

「真言」とよばれる呪文や、「護摩」とよばれる火をたく儀式などが特徴。

大日如来と一体になることによって、人は生きたまま仏になれると説いている(即身成仏)。

金剛杵はその名のとおり金剛石(ダイヤモンド)のように硬いことから、どんなに強い煩悩(欲望や迷いの心)でも打ち砕くとされています。

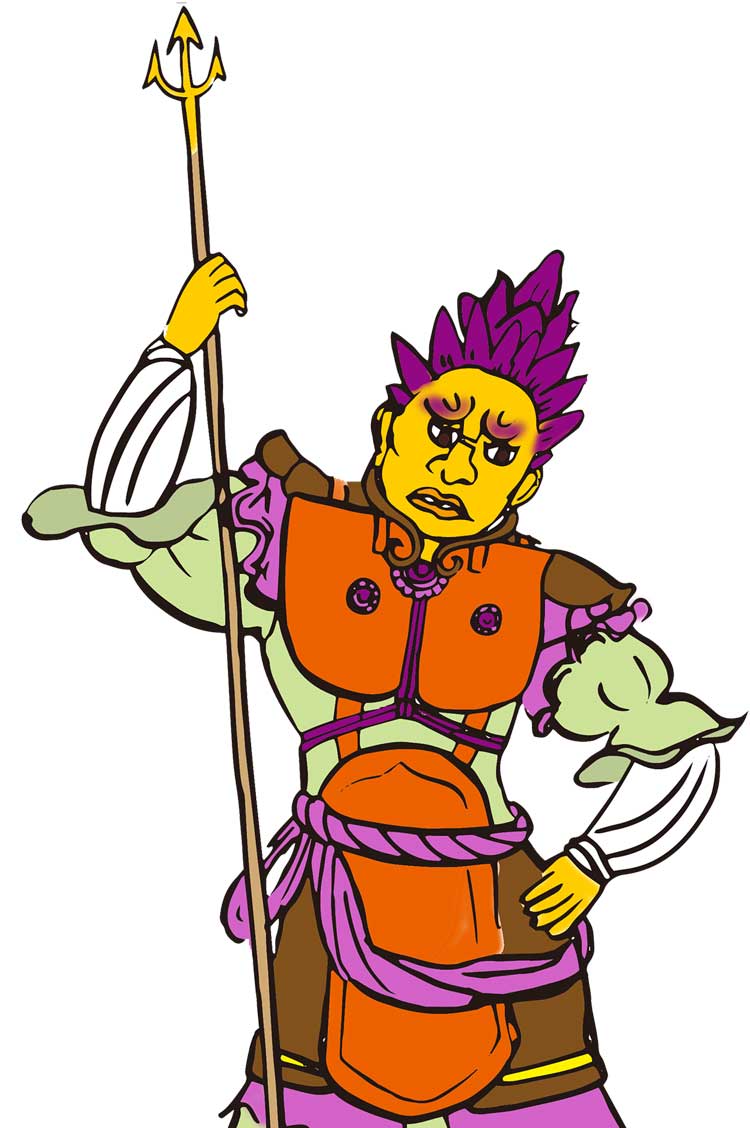

(4)宝戟

三叉戟

明王や四天王などが持つ「やり」のような武具を、宝戟(ほうげき)といいます。

先端に独鈷杵のついた独鈷戟(とっこげき)や、先端が3つに分かれた三叉戟(さんさげき)などがあります。

悪を追いはらったり、富をもたらしたりするはたらきがあります。

(5)弓矢

弓矢

多くの腕をもつ明王の中には、弓矢を手に持つものもあります。

弓矢は本来ならば、敵を射抜くために使われます。

しかし、仏から放たれる矢は誰にも刺さらず、人びとを正しい道へと導く「目印」のようなはたらきをします。

(6)鉞斧

鉞斧

菩薩や明王などがあつかう「おの」を、鉞斧(えっぷ)といいます。

見た目はふつうのおのですが、煩悩(欲望や迷いの心)を断ち切ったり、福を呼びこんだりするはたらきがあります。

(7)払子

払子

動物の毛やアサなどに取っ手をつけた持物を、払子(ほっす)といいます。

もともとは蚊やハエなどを追いはらう道具でしたが、のちに煩悩(欲望や迷いの心)をはらう道具として、お坊さんや仏が持つようになりました。

4.そのほかの持物

上に挙げたもの以外にも、まだまだたくさんの持物があります。

| 持物 | 持つ仏像 |

|---|---|

| 筆 | 広目天 |

| 琵琶 | 弁財天 |

| 桃 | 寿老人 |

| 吉祥果(ザクロに似た果実) | 孔雀明王、鬼子母神 |

| 倶縁果(レモンに似た果実) | 孔雀明王 |

| クジャクの羽根 | 孔雀明王 |

| ヘビ | 降三世明王、大威徳明王 |

| 幼い子 | 鬼子母神 |

| 大きな袋 | 大黒天、布袋尊 |

| 打ち出の小槌 | 大黒天 |

| 釣りざおとタイ | 恵比寿天 |

| つえ | 福禄寿、寿老人 |

| うちわ | 寿老人 |

| 笏(細長い木の板) | 閻魔王 |

解説は、以上です。

「千手観音の持物」については、千手観音とは > 持ち物にて解説しています。