人びとを導く偉大な仏たちは、神秘的でまばゆいオーラを放っています。

このオーラを目に見える形で表したものを、「光背(こうはい)」または「後光(ごこう)」といいます。

光背には、大きく分けて

- 頭光(ずこう)

・・・頭の後ろだけで光るもの - 挙身光(きょしんこう)

・・・全身から光を発するもの

の2種類があります。

さらに、「頭光」「挙身光」には、さまざまなバリエーションがあります。

1.頭光

頭の後ろだけで光る光背

(1)円光(輪光)

円光(雲中供養菩薩)

丸い形をした光背を、円光(えんこう)といいます。

真ん中に蓮華の花が描かれているもの、唐草模様をしたもの、周りに宝珠が並んでいるものなど、デザインはさまざま。

なかでも、(上のイラストのように)シンプルな輪の形をしたものは、輪光(りんこう)とよばれます。

(2)宝珠光

宝珠光(中宮寺の菩薩半跏像)

玉ねぎ(桃)のような形をした光背を、宝珠光(ほうじゅこう)といいます。

宝珠光は仏像の持ち物の一つである宝珠をかたどったものであり、菩薩に多く見られます。

(3)放射光(筋光)

放射光(阿弥陀如来立像)

いくつもの光の筋が四方八方に広がっている光背を、放射光(ほうしゃこう)といいます。

2.挙身光

全身から光を発する光背

(1)二重円光

二重円光(阿弥陀如来坐像)

円光が2つ重なった光背を、二重円光(にじゅうえんこう)といいます。

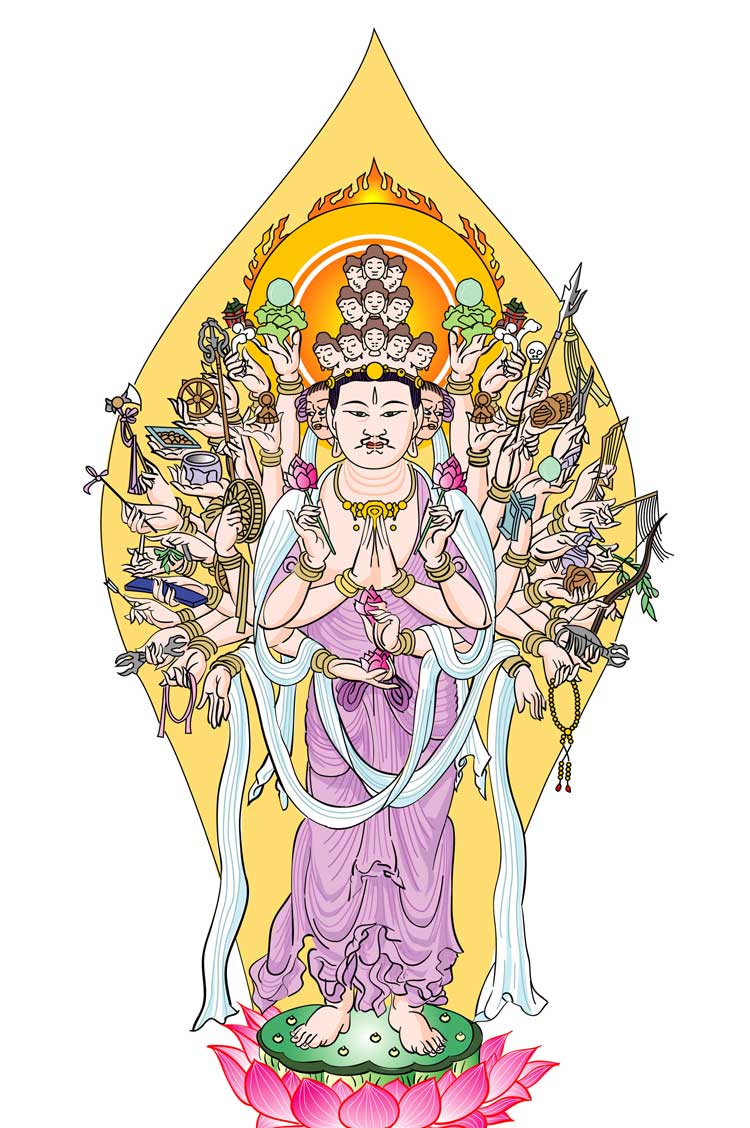

(2)舟形光

舟形光(千手観音立像)

舟形光(ふながたこう)は、その名のとおり舟のような形をしていますが、じつは「蓮華の花びら」をかたどったものです。

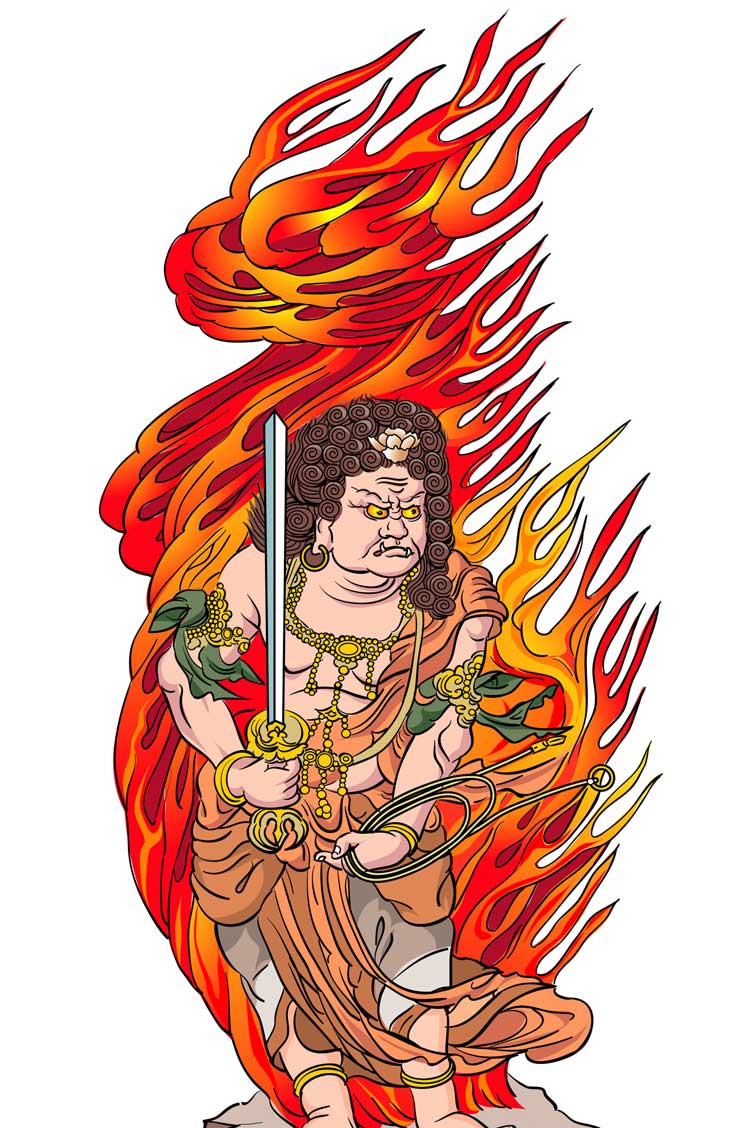

(3)火焔光

火焔光(不動明王立像)

メラメラと燃えさかる炎をかたどった光背を、火焔光(かえんこう)といいます。

恐ろしい姿した明王や馬頭観音などに見られ、その怒りを強調しています。

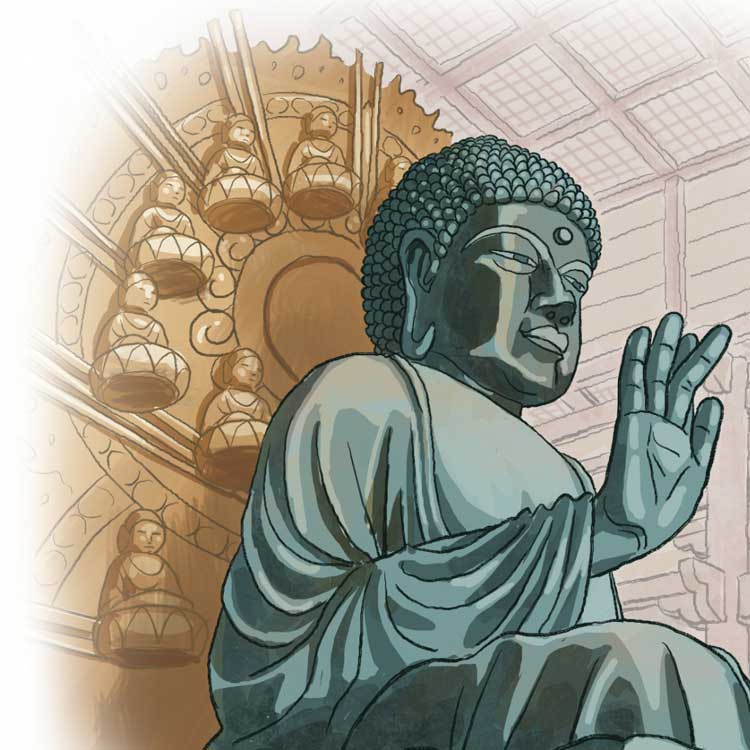

(4)千仏光

千仏光(東大寺の毘盧遮那仏)

表面に無数の「小さな仏」が並んでいる光背を、千仏光(せんぶつこう)といいます。

千仏光は主に毘盧遮那仏に見られ、その偉大さを表しています。

(5)飛天光

表面に何体もの天女(飛天)が並んでいる光背を、飛天光(ひてんこう)といいます。

如来や菩薩に見られ、飛天が宙を舞いながら如来や菩薩をほめたたえる様子を表しています。

解説は、以上です。